以下は、青山拓央著『心にとって時間とは何か』の読書会(2020年2月6日開催、@下北沢ダーウィンルーム)用に作成した、読書メモです。

【注】本メモには、丸山個人の解釈が多分に含まれ、著者の意図を曲解している点も多数あるかもしれません。メモの内容に関して、不備や勘違いがありましたらご指摘いただければ幸いです。それ以外の感想・ご指摘も大変ありがたいです。

時間についてどう考えるか

時間とは何か。私たちの「心」をその中に宿し、また私たちの心が認識するものとしての「時間」とは――。『心にとって時間とは何か』は、何千年も前から人々を悩ませてきた時間の「謎」へと読者を誘う一冊です。

ただ、一口に「時間について考える」といっても、さまざまな切り口があり得ます。本書において、著者は大きく三つの方法をとります。

人によっては、科学的考察(1.)だけが肝心で、あとは不要に思うかもしれません。物理学や心理学を突き詰めていけば、時間について知るべきことは、やがてすべて明らかになるのではないか。約百年前、アインシュタインは「哲学者の時間は存在しない」と発言した*1そうですが、科学以外の切り口から時間について探究すべきことはもはや何もない、という見方をとる人も少なくないはずです。しかしそうは考えない人もおり、著者もその一員です(だからこそ、「時間の科学者」ではなく時間の哲学者になったのでしょう)。現代科学を踏まえてなお、時間について謎が残るとしたら、それはどんな謎なのでしょうか。

著者の青山拓央氏は、時間論を主に専門とする哲学者です。したがって著者の足場は2.にあります。哲学者たちは、科学に回収されない(と彼らが考える)時間の問題を抽出し、言語・論理・認識といった哲学の他の王道トピックスと結びつけながら、緻密に議論を重ねてきました。本書もそうした蓄積を踏まえて書かれていますが、著者のこれまでの単著4作に比べると、教科書的な学説の紹介は少なめです(より専門的な文献への参照が適宜なされています)。

対して、本書では「3.実感をもとに考える」が前面に出ています。本書を少し読み始めれば分かるように、著者は時間にまつわる日々の実感を重視しています。第1章の冒頭で告白される「癖」は印象的です。

日常のなかでふと、周囲に聞こえないくらいの声で「今」とつぶやく癖を私はもっている。少なくとも一日に一度はこれをやっているはずだ。(『心にとって時間とは何か』p.22)

折に触れて「今」とつぶやくことで、著者は時間に対する実感を自分の中に呼び覚まします*2 。20年前でも5日前でも10分後でもないほかならぬ「今」に、自分がいることの驚き――このなんとも言えない不思議さへの感受性が、時間の哲学へと著者を誘ったのだろうし、プロの哲学者となってからも、その探究を導いてきたのだろうと思われます。

著者ほど強い時間へのこだわりを持たない人でも、日常のなかに、時間の哲学の入り口となるような実感を見つけることはできるはずです(私自身は、我が子の写真や動画を撮影するときに、時間についての得も言えぬ感覚をもつことがあります)。本書は、様々な日常的な思考を入口に、時間の哲学的謎へと入り込んでいきます。

時間の捉えがたさの理由

このように、科学、哲学、日常といった複数の文脈で「時間」は登場します。私たちの時間についての考えが「謎」に突き当たる理由も、ここにあるのではないでしょうか*3。

私たちは「いきなり」時間の本質について考えることはできず、必ずある場所から考え始めざるを得ない。すると、ルートAで考えた「時間」とルートBで考えた「時間」が、似ても似つかないものになる、ということが起こります。物理学の相対論的時間と、心理学の主観的時間、日常生活で使う「さっき、今日、来年」といった時間。これらの時間には相互に両立できない性質が見られることがあります。ここで、私たちはどちらかが「真の時間」ならば他方が「偽の時間」、あるいは「錯覚(幻想)」でしかありえないという、ジレンマに直面し、「結局、時間って何なんだ?」という「謎」が現れるのです。神経科学者の池谷裕二先生は時間を「異形の怪物」と表現されたことがありますが *4、時間の怪物性の一端は、こうした多面性ゆえだと思われます。

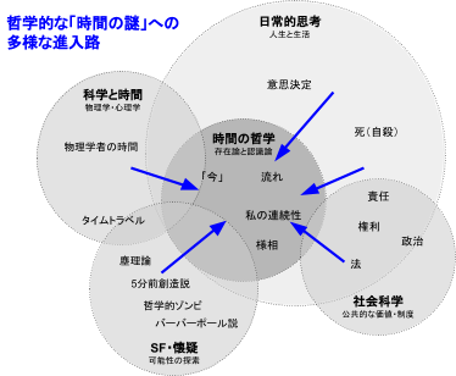

『心にとって時間とは何か』を読んだ私が思い描く、時間をめぐる諸分野の関係性を図にしてみました。「科学」、「日常的思考」、「社会科学」、「SF作品」(や私たちの想像力が生むさまざまな「懐疑」)のなかに、それぞれ異なる仕方で「時間」が登場することに着目し、その中心に「時間の哲学」を置いています。各方面からの時間の多様な現われ方を通して、「時間とは何なのか」(存在論)と「時間について何をどう知りうるのか」(認識論)を考える「時間の哲学」が成立しているといったイメージです。

本書の掴みにくさと、凄さ

では、本書『心にとって時間とは何か』は、時間の多面性から生まれる「謎」を、どう描いていくのでしょうか。著者は、本書にて時間の謎の「輪郭を描いた」といいますが、その全体像は分かりやすいとは言えません。一見、各章の内容はばらばらだし、一つの章のなかでもストーリーが一本線ではありません。そのため各章はそれぞれ面白く読めても、全体としての私の読後感は、やや焦点の定まらない、はぐらかされたような印象でした。「はじめに」(p.11)では章構成の見取り図が示されているものの、残念ながら(少なくとも私には)そこまで頼りになりませんでした。

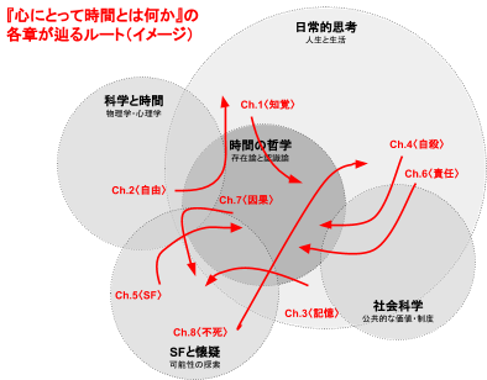

再読を繰り返す中で、この本の構造がおぼろげながら見えてきました。本書は、上図のように各領域から「時間の謎」へと一直線に迫るのではなく、各章がそれぞれ別々の方向から、別々の方向へと話を運んでいきます(下図)。どの章も、時間の哲学の本体をかすめてはいるものの、共通の到達点をもたず、それぞれ予期せぬ場所に着地していきます。

なぜ、このような構成になっているのでしょうか。本書がもともと雑誌の連載であり、各章が読み切りを意識して書かれたものだという事情もあるかもしれません。しかし、冷静に考えてみると、あえて雑多なルートを「歩いてみせる」ことでしか伝わらないものがあり、そして各ルートを着実に「歩き切る」ことが、実は凄いことなのだと思えてきます。

時間の謎は、いっとき心に浮かんだとしても、すぐにすり抜けてしまいます。ある瞬間に掴み取った時間の深遠さ(「うわ、なんじゃこら」という感覚)も、次の瞬間にはぼんやりとしたものになってしまう。『心にとって時間とは何か』の各章は、そんな本来は刹那的な「謎」の感覚を、言葉で捕獲し、ひとつながりのストーリーに繋いでくれています。各章の道筋を思いついたとしても、鮮度そのままにそれを書き切るというのは、相当難しいはずです。何十年も時間について考え続け、それを語る言葉を磨き続けてきた著者だからこそなしえる業ではないでしょうか。

では、著者が各章で歩き、私たちに示して見せたルートとはどういうものなのでしょうか。以下、足早に辿っていきます。(※丸山独自の解釈・大幅な言いかえを行っています。原文の言葉遣いに忠実な要約・書評ではありませんのでご注意ください。)

第一章 〈知覚〉――時間の流れは錯覚か

第1節 ここまで生きてきた、というのは冗談/第2節 バーバーポール説/第3節 過去の影、未来の影

- 移りゆく「今」とは何なのか

- そもそも移りゆく「今」は存在するのか

第1章は著者の実感から出発する。「今」はいつなのか? 認知症患者が自分の人生のどの時点を生きているのが分からなくなってしまうように、著者はときに「ここまで生きてきた、というのは冗談」かもしれないという心象を持つという。

私たちがリアルに感じる「今」や「時間の流れ」は、実は(通常の)物理学には登場しない。相対論を待つまでもなく、「ニュートン力学においてすでに、「今」は物理学にとって不要で定義困難なものになって」(p.31)いる。

〔物理学による自然現象の〕描写は「無時制」的であり、「今」がいつであるかによって意味を変えない普遍性を持っている。この意味では、物理学は「今」を扱えないと言うよりは扱わないと言ったほうが適切だろう。(p.34)

一方、心理学では、今の知覚が0.5秒程度の時間幅を持つこと、そしてその「知覚の窓」には、未来と過去を少しずつ取り込まれていることが分かっている(ポストディクション)。そうした知見とも合致するものとして、著者は「バーバーポール仮説」なる時間モデルを提示する。これは、時間のなかに特別な「今」がなくても、そのつど心が時間の「流れ」を感じている仕組みを素描するモデルである。しかしバーバーポールにおける錯覚はあくまで外から見たときに生じるものであり、心の内から時間の流れが感じられることの説明にはなっていない。その説明を試みた哲学者にフッサールがいるが、その理論が成功しているとは言えないようだ。

第二章 〈自由〉――私はいつ決めたのか

第1節 意思決定の時点の掴めなさ/第2節 健全な不確実性/第3節 本気で選ぶとは、どういうことか

- 私はいつ、手を動かすことを決めたのか

- 科学から、自由意志の存否についてどこまでいえるか

第2章のテーマは、自由意志をめぐる科学である。有名なリベットの実験は、「自由意志の非実在性を証明したかのように解説」されることがあるが、果たしてそうだろうか。著者は、そもそも意思決定のタイミングが特定できるという想定を疑う。

意志をもつことに明らかに対応する心理現象などあるだろうか。とりわけ、未来の複数の可能性から一つを自ら選択した、という意味での意志をもつことに関して。 私はこの疑問をもって以来、長年にわたり少なくとも千回以上、生活のさまざまな場面において意思決定の時点を掴もうとしてきた。そして、その結果、「まさに、この心理現象が意志をもつことに対応する」と言えるような現象は存在しないのではないかと考えるようになった。(p.55)

リベットの実験は、「自由に手を動かすものというより、無作為にある時点を指定するもの」ではないだろうか。よって、それは自由意志の有無に関して何かを証明するものではない(が、一方で過小評価すべきでもない。哲学からの科学への態度として、「空威張り」も「へりくだり」も同様に禁物だ)。

また、心理学では、自分がしていない選択について後付けで理由を拵える「チョイス・ブラインドネス(選択盲)」という現象が知られている。私たちが自由で何かを選んだというのはすべて後付けの幻想なのだろうか。著者は、チョイス・ブラインドネスの実験では「本気の選択」が行われていない点に着目する。

選択対象を取り巻く因果連関のどれかを自分の生活に侵入させること――、これを「本気さ」の最小限の条件と見なすなら、日常生活におけるほとんどの選択は、程度の差はあれ、「本気さ」を伴っている。そしてむしろ、顔写真の実験での選択のような、因果連関抜きの選択のほうが例外的と言える。(p.73)

自由意志の問題に、人生や生活における「価値」の観点が入り込んでくる。何かをニュートラルに「評価」するとき、私たちはチョイス・ブラインドネスに陥る。しかし、リスクを背負って「本気で」選択すれば、自由意志を発揮したといえるような意思決定ができるのかもしれない。

少なくとも今の科学は、自由意志がないことの証拠を手にしていない。そして、自由意志が「ある」という前提に立つと、どのような時間のもとで「いつ」それが発揮されるのかという「謎」が顔を出す*5 。

第三章 〈記憶〉――過去のデッサンを描くには

第1節 時続きの記憶/第2節 過去のデッサン画/第3節 五分間の僥倖

- 記憶と過去はどのように繋がっているのか

- なぜ私たちはその繋がりを疑わないのか

「今朝パンを食べたことを覚えている」とはどういうことか。なぜその記憶が、実際に今朝起こったことの記憶だと分かるのか。著者は、記憶を「過去のデッサン画」と表現する。現在の私が過去について持っている記憶は、細部が不完全な絵であり、私たちはそれを「理論」や「証拠」で補完している。

記憶と過去が一致していないかもしれないという可能性を、哲学者ラッセルが考案した「5分前世界創造説」は鮮やかに呼び起こす。世界は5分前につくられたのであって、それ以前に起こったと私が思っているこの記憶自体も5分前につくれたのかもしれないという懐疑だ。

5分前仮説自体を論駁する哲学的議論もあるが、著者はむしろ、この懐疑がどのように成り立つのかに着目する。

枯れ木に花咲くより生木に花咲くを驚け、という言葉があるが、在ったと思う通りに過去が在ったことは、それがたとえ五分前であれ、まさに驚くべきことであり、そして五分前創造仮説では、そのことが保証(!)されている。もちろん、これは設定による保証であり、現実の人間にはそんな保証はできないが、だからこそ、これは僥倖なのだ。(p.95)

哲学的懐疑のなかで「疑われていない部分」を特定しそこに目を向ける、という方法を著者はたびたび使う。ラッセルの大胆な懐疑でも、5分間は記憶と過去の対応が保証されていた。それほどまでに、私たちの思考は、記憶が機能することに依存している。

第四章 〈自殺〉――死ぬ権利は、権利なのか

第1節 私の、私による、私のための死/第2節 自殺の理想と現実/第3節 自殺の「他殺」性

- 自殺とはいかなる行為か

- それは私たちの時間概念にどう関わるか

唐突に、著者は自殺について考え始める。それも「私の、私による、私のための死」だという。「私に自殺する権利はあるのか?」と問い、明確にそれを禁じる法律はなくても、容易に自殺する手段がないことに着目する。その意味で、「私の命は、社会に所有されている」(p.110)。

この社会では、安楽死を望む場合、社会的に認めてもらわないければならない。90歳台の脚本家、橋田壽賀子氏の著書『安楽死で死なせてください』を取り上げ、彼女の希望は共感をもって受け止められているものの、一方でその苦しみが「公共化」されていないために、賛同を得られない自殺もあることを指摘する。

つまるところ人間は、自分と似た境遇にある他者のことしか、よく分からない。自分自身に対してなら「理想の自殺」を思い描けるが、その細部の条件はしばしば他者にはあてはまらない。(p.116)

また、自殺は「かなり特殊な意味で「他殺」ともみなせる」(p.120)。未来の自分が「別人と言ってよいほど変わっている可能性」があるためだ。

たとえば、失恋した小学生がそのことを理由に自殺しようとしたなら、それが未来の当人から見てどれほど強い「他殺」性をもつかを、説明したくなるに違いない。(p.123)

自殺しなければ生きているであろう未来の自分の「権利」を、どう考えるか。そもそも、「自殺しなければ生きているであろう未来の自分」など存在するのか。こうしたところに、時間の謎との接点が見出せる。

第五章 〈SF〉――タイムトラベルは不可能か

第1節 タイムトラベルを分類する/第2節 タイムトラベルの物理/第3節 時制とパラドックス

- 私たちが思い浮かべるタイムトラベルの概念に、時間論における謎がいかに映り込んでいるか

- なぜ私たちは「タイムパラドックス」に突き当たるのか

時間の謎を際立たせる概念装置として、著者は「タイムトラベル」に着目する。まず、タイムトラベルを分類してみようという。すぐに思いつくのは、行き先が「過去か/未来か」の区別だが、より本質的な区別として「間隔トラベル」(AさんとBさんとで感じる時間=「時間的距離」にずれが生じること)と「順序トラベル」(二つの事象の順序が、AさんとBさんとで反転していること)を提案する。相対性理論によるウラシマ効果は「間隔トラベル」に該当し、論理的可能性が指摘されているCTC(closed timelike curve)は順序トラベルに相当する。

これらの、物理学的に可能な/可能かもしれないタイムトラベルは、「今」とは無関係であり、SF作品で描かれるような「タイムパラドックス」が生じる余地はない。パラドックスが出てくるのは、「今」の移動を暗に考えているからだ。そのような「時制(テンス)」が絡むタイムトラベルを、テンストラベルと名づける。ただし、「「今」が厳密には何なのか分からない」以上、テンストラベルは「直観的な説明しかできない」(p.145)。

もし過去に行けたなら、一度生じたのとは別の歴史を作り出すことができるはずだ」という直観は、何か不安定な前提に基づいている。その前提のかなりの部分は、順序トラベルにテンストラベルが混入したことで得られたものだろう。(p.149)

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のような作品を楽しみ、そこにあるパラドックスについて考える私たちの思考には、上記のようなかたちで時間の謎が紛れ込んでいる。

第六章 〈責任〉――それは、だれかのせいなのか

第1節 責任の一部を受け渡す/第2節 理想主義と構成主義/第3節 非難から修正へ

- 脳が行為を引き起こすなら、行為者に責任を負わせることにどんな意味があるのか

この章で著者は、責任という概念の分析に着手する。事故を起こしたバスドライバーを取り上げ、このドライバーが責任の一部を他人に「受け渡す」ことができるのはどんな場合かを考察していく。「責任とは私たちによって構成されるものだ」という「構成主義」と、「あらゆる行為に適用可能な、責任の算出方法が存在する」と想定する「理想主義」が対比され、私たちがそのどちらも必要としていることが指摘される。

神経科学者のイーグルマンは、人の行動には複雑な遺伝・環境上の要因が絡む以上、ある行動(犯罪など)が非難に値するものかを判断するのは難しく、むしろその人が今後再犯しないように「修正可能か」を考えるべきと主張する。イーグルマンのこうした未来志向的(「前向き」)な考え方を、考え方を二つの観点から批判する。まず、過去の行為に対して非難したり罰したりすることは、社会全体として犯罪を抑制できるかもしれないという意味で、未来志向的でありうる。さらにより重要なのは、「その行為をしないこともできた」という観念を捨て去ることの危険性だ。

人間の行為が結局のところ環境と遺伝の産物なのであれば、それは悪行・善行問わず、すべての行為について言えることだ。非難だけでなく賞賛についても、私たちは認識を改めねばならず、社会制度の全般にその影響は及ぶだろう。そして、過去の行為については、それがいかなるものであれ、(…)そのようでしかありえなかったものと見なされるべきであり、そのことが倫理に与える全面的な影響をイーグルマンは十分に考慮してはいない。(p.177)

責任を巡る考察からは、(一部の)科学が含意する単線的な時間観と私たちの社会を成り立たせている倫理との衝突が見えてくる。

第七章 〈因果〉――過去をどこかに繋ぐには

第1節 もし、ああではなかったら/第2節 あの原因、この記憶/第3節 因果的、そして空間的な「私」

- 因果はどのような時間のもとで存在できるか

- なぜ私の思い出す記憶は、「私の記憶」なのか

因果とは何か。「もしも、原因cがなければ結果eは起こらなかっただろう」と言えるためには、原因cの有無を除いてまったく同一であるような状況(や可能世界)を想定する必要がある。

私たちは、出来事のトークンのあいだにも因果関係を見出そうとするが、そのためにはタイプ的な知識に訴えざるをえないように見える(p.190)

「トークン」とは「特定の時間・空間的な領域を占める個別のもの」(p.174)のことで、「タイプ」とはその対概念である*6 。つまり、一度限りの個別の事象の「因果」を考える際にも、私たちはその事象を一般しないと「因果」を考えられない。

これが、記憶の話につながっていく。つまり、「一度限りの出来事が、ある記憶の痕跡(脳内におけるそれは「エングラム」と呼ばれる)のトークン的な原因であるとともに、この痕跡に依存した記憶がその一度限りの出来事を志向するものでなければならない」(p.192)ことをどう考えるかという問題だ。

フロリダカケスの行動、チンパンジーやボノボの実験からは、これらの動物が「いつ、どこで、何が起こった」かの記憶、すなわち「エピソード“様”記憶」を持つことが分かっている。しかしその記憶が、ヒトのエピソード記憶のように「トークンとしての出来事を志向する」ものかどうかは分からない。また、その記憶が「自分自身を主語とする」記憶であるかどうかも分からない。

私が思い出す記憶は、私が経験したことについての記憶だ。しかし、なぜそうなのか。「ヒトの身体が因果関係の結節点だからであり、身体のこのような在り方は論理的には偶然」(p.201)だと著者は指摘する。この「結節点」がほどける事態も想像できる。

ある脳(の一部)で記録したエピソードが――クラウドと電子端末との関係のように――他の場所に在る複数の脳(の一部)で思い出せるようになったら、その一致〔メタエピソードの主体とそれを想起する主体の一致〕は保証されない。(p.202)

記憶の実体を脳内の物理現象に求めるとき、それが当たり前のようにひとまとまりの「私の記憶」を作り出しているという驚くべき事実に突き当たる。

第八章 〈不死〉――死はいつまで続くのか

第1節 限られた不死と、真の不死/第2節 塵のなかの時間/第3節 新たな死者としての私

- 心を生み出す世界の時間と、心が生み出す私の時間の関係はどうなっているのか

- 私はどのような時間のもとで、死者であり続けるのか

グレッグ・イーガンのSF長編『順列都市』に出てくる「塵理論」によれば、心はシミュレーションのなかで存在でき、コンピュータのハードウェアのとあるパターン(=塵)が心を宿す。そのパターンは、物理的世界では分散していてもいいし、時間的な順序は物理的世界の時間と一致していなくてもいい。パターンのある順列が「整合性」を持てば、その順列に従って心が現れるという設定である。

一見、突飛な話に思えるが、現代の科学や心の哲学では「あらゆる情報は意識を伴う」という考え方も出てきている(cf:デイヴィッド・チャーマーズ、渡辺正峰『脳の意識 機械の意識』)。また、「塵理論」の設定からは、リアルな謎が取り出せる。それは、著者を「20年間悩ませてきた謎」であるという。

「ある心のパターンがそれ自身の生滅を感じること」とは、いったい、どのようなことなのか。もし、それが、ある心のパターンがそれ自身の生滅を感じるような心のパターンであることならば、そのパターンが実際には生滅していなかったとしても、そのパターンは自分自身の生滅を感じるだろう。他方、ある心のパターンがそれ自身の生滅を感じるような心のパターンでないなら、たとえそのパターンが実際に生滅していたとしても、そのパターンは自分自身の生滅を感じないだろう。いずれにしても、真に現在であるような「見かけの現在」の生滅は――真に現在であるものの交代は――任意の「見かけの現在」のなかで感じられる生滅とつながっていない。(p.228)

ここで表現されているのは、私たちが時間をどのようなものとして認識するかと、時間が実際にどのようであるかが、どこまでいってもずれる可能性を持つのではないかという気づきである。私たちがシミュレーションの時間のなかに暮らしているなら、そのシミュレーションを走らせている時間については知り得ない。

ここから、著者は話を「不死」にもっていく。一見、死とは、自分がいなくなり、他の人は生き続けるという、それだけのことじゃないかと思える。しかし塵理論が正しいとすれば、私たちは死なない。なぜなら「「私」の整合的な諸パターンが先後関係を意味づける以上、その先後関係を持つどの時点でも「私」は不在ではありえないから」(p.229)だ。

私(丸山)自身は塵理論にリアリティを感じられない*7こともあり、著者の言わんとしていることがわかりにくかった。そこで、自分が死ぬ瞬間のことを少し想像してみた。私が死ぬとき、この世から私の意識を構成していたパターン(脳細胞ネットワークの活動)が消えることになる。このとき何が起こるか、私は本当に理解できているだろうか。もしかしたら――とても嫌な想像だが――そのとき私の主観的時間がどんどん引き伸ばされて、死ぬまでに永遠の時間がかかるのかもしれない。そんな可能性は常に開かれているし、実際に死ぬまで知りようがない。

死がどのように「今」と関わるのかは、まさに現実の問いであり、コンピュータなどない時代からずっとそのことは変わらない。この種の問いを現実から遊離していると感じる人は、日常であることと現実であることを取り違えているのかもしれない。(p.231)

おわりに:謎を解くことが目的なのか

以上のように、本書では、科学、日常、SFなどさまざまな領域から見出せる「時間の謎」とその周辺がたどられていきました。読者によってはこう問いたくなるかもしれません。「謎があるのはよく分かった。で、どうやってそれを解くの?」と。著者は果たして「謎を解く」ことをめざしているのでしょうか。「謎」に対するスタンスはいくつか考えられそうです。

- 謎をどうにか科学の問題に定式化し、科学で解こうと試みる

- 謎を謎として正しく把握することが、ひとまずのゴールだと考える

- これらの謎は人間理性の終着点を表しており、ここから先には進めない地点を明らかにしたのだという強い主張をする

「何が分からないかが分かる――、これは素晴らしい技能と言える」(p.3)で始まる本書は、2.の志向性が強いと言えそうです。3.まではいかないまでも、2.がメイン、ただし、1.もまったく否定しない(し協力を惜しまない)。著者のスタンスはそんなところでしょうか。

時間の謎を心に呼び覚まし、言葉で捉え、謎を「公共化」すること。それを一つの仕方でやってみせたのが、本書だと思えます。ここから先を考えるのは――なぜそれを考えるのかを考えることを含めて――読者に委ねられています。

関連文献

著者ウェブサイトに完全な文献リストあり。「※」は丸山が追加。

- 【はじめに】ディーン・ブオノマーノ『脳と時間:神経科学と物理学で解き明かす〔時間〕の謎』村上郁也訳、森北出版、2019年。※紹介メモ。

- 【第1章】森田邦久(編著)『〈現在〉という謎:時間の空間化批判』勁草書房、2019年。※読書メモ。

- 【第1章】中島義道『不在の哲学』、ちくま学芸文庫、2016年。

- 【第2章】青山拓央『時間と自由意志:自由は存在するか』筑摩書房、2016年。

- 【第2章】※エリエザー・スタンバーグ『〈わたし〉は脳に操られているのか : 意識がアルゴリズムで解けないわけ』大田直子訳、インターシフト、2016年。読書メモ。

- 【第3章】野矢茂樹『哲学の謎』講談社現代新書、1996年。

- 【第4章】橋田壽賀子『安楽死で死なせて下さい』文春新書、2017年。

- 【第5章】青山拓央『新版 タイムトラベルの哲学』ちくま文庫、2011年。

- 【第7章】※拙ブログ「探究メモ:脳科学は記憶の仕組みをどこまで解明したのか? 〈第6回:エピソード記憶は人間だけのものか〉」

- 【第8章】グレッグ・イーガン『順列都市』山岸真訳、ハヤカワ文庫,1999年.

- ※テッド・チャン『息吹』大森望訳、早川書房、2019年。…自由意志、記憶、タイムトラベル、可能世界など、本書と重なるモチーフが満載。

関連記事

本書を買った当日に書いた読書メモ:

*1:「読書メモ:The Physicist & the Philosopher (by Jimena Canales)…アインシュタインとベルクソンは時間をめぐって何を争ったのか」https://rmaruy.hatenablog.com/entry/2019/12/15/145555

*2:最近、とある人から、法然が唱えた「南無阿弥陀仏」の念仏は、自分や世界を成り立たせている原理への驚異の念=有り難さを思い起こす営みだという解釈を聞いた。著者が生活の中で「今」とつぶやくのも、時間という人知を超えた原理を心に呼び覚ますという意味で、念仏に通ずるところがあるのかもしれない。

*3:それ以前に、時間が謎である最大の理由は、私たちが時間について考えるときに「言語」を使うしかないということかもしれない。言語の問題は『心にとって時間とは何か』では前面には出てこないが、別の本で著者は次のように書いている。「言語の力を過信して時間の正体を語ろうとするなら、われわれは醜態を晒すだろう。このときわれわれは、自らの言語が時間をも時間的に語ってしまうという事実に狼狽している。語られた時間と、語りに内在する時間との狭間に、同語反復の迷宮が口を開ける。」(『新版 タイムトラベルの哲学』p.211)

*4:ディーン・ブオノマーノ著『脳と時間』(2018年、森北出版)への帯推薦文。https://www.morikita.co.jp/books/book/3267

*5:この謎については著者の主著『時間と自由意志』で論じられている。丸山はまだ同書を読みこなせていない。

*6:タイプとトークンは青山著にてよく出てくるが、自分の言葉で説明できるほどにその意味が飲み込めていない。

*7:塵理論で一番不自然だと感じてしまうのは、各パターンの順列に因果関係は必要ないとされていることだ。これによって、「外の時間」に対する心の時間のシャッフルが可能になる。しかし、現在科学で議論されている、たとえば「意識の統合情報理論」などでは、ある情報のネットワークが互いに及ぼす「因果」的影響が、そこに意識が生まれる必須条件とされる。このような理論に慣れているため、塵理論のように順不同なパターンが意識を生むという設定は私には飲み込みにくい。