2025年6月30日~7月2日の3日間、ロンドンで国際会議「メタサイエンス・カンファレンス(Metascience 2025 Conference)」が開催された。研究者、資金提供者、出版社、研究アドミニストレーター、政策立案者など、科学・研究に様々な立場で携わる約800名が参加。筆者が過去3年あまり追ってきたメタサイエンス運動の概略と、ロンドン会議で見えた最新の動向を報告する。

異例の暑さとなったロンドン。メタサイエンス・カンファレンスが行われたメインホールに、世界各国の研究者、資金提供者、出版社、研究アドミニストレーター、政策立案者が集い、メタサイエンスの活動や知見を交換した。

科学は問題を抱えている?

メタサイエンスとは何だろうか。単純化を恐れずに言えば、メタサイエンスの中心的な問いは、「私たちは、どうすればよりよく科学を営めるだろうか?」という問いである。

「科学をより良く営む」ということの意味が分かりにくいかもしれない。もちろん、いままで科学が私たちに恩恵をもたらしてきたことは間違いない。150年前、人類は相対性理論も量子力学も、遺伝情報がDNAに刻まれていることも知らなかった。新たなワクチン開発やAI、量子コンピュータなど、科学は現在も知のフロンティアを切り開き続けている。

一方で、「もっとうまくできるのではないか」と考える人もいる。日本ではとりわけ、世界で多く引用される論文が出なくなっていることから「研究力の低下」が叫ばれることは周知だろう。では、日本の科学が劣後し始めているだけで、世界全体で見たら科学は健在かというと、そうとも限らない。科学論文の総数は指数関数的に増加する一方で、真に革新的な科学的発見のペースは鈍化しているのではないか。あるいは、高い注目を集めた論文の成果の多くが、実は再現性のない結果なのではないか。後者の問題は、いわゆる「再現性の危機」として、2010年代には心理学や生命科学を中心に大きく問題となった。

その他にも、今の科学は多くの課題を抱えているとされる。

- 研究者を不正や再現性の低い論文発表に駆り立てる構造的な問題はないか?

- 研究者同士が論文の妥当性をチェックする「ピアレビュー」は制度疲労を起こしていないか?

- 研究資金の配分は効果的に行われているか?事務作業が肥大化していないか?

- 研究が社会に与えるインパクトには、負の側面もあるのではないか?

- 生成AIは科学システムをどう変えるのか?どうすれば適切に導入できるのか?

こうした課題を突き詰めていくと、そもそも「科学」とは何か、科学の価値とは何か、科学の良さとは「誰にとって」の良さなのか、などの根本問題にも突き当たる。科学をより深く理解し、科学をより良く営むために、ほかならぬ科学的に考え行動しようという研究者たちが、起こしてきたのが「メタサイエンス運動」である。なお、メタサイエンスにおける「サイエンス=科学」には、自然科学だけでなく、社会科学や人文科学(人文学)も含まれている。

「メタサイエンス運動」の特徴

メタサイエンスという言葉自体は、科学哲学など科学を対象とする学問を指す言葉として古くから存在してきた。また、科学政策の分野でも、データに基づく政策立案の重要性は前世紀から認識されてきた。いわゆる「科学政策のための科学」である。一方で、2010年代後半に北米や欧州を中心に起こったムーブメントとしてのメタサイエンスは、これまでの科学論とは、「科学システムをより良くする」という強い実践的志向性を持つ点で異なる。一方で「科学政策の科学」と異なるのは、科学者コミュニティの内部から生まれ、政策担当者や科学論の研究者だけでなく、生命科学、物理学、社会科学といった多分野の研究者や、出版社、起業家、民間研究財団など、科学に関わる多様なステークホルダーを巻き込んでいる点にある。

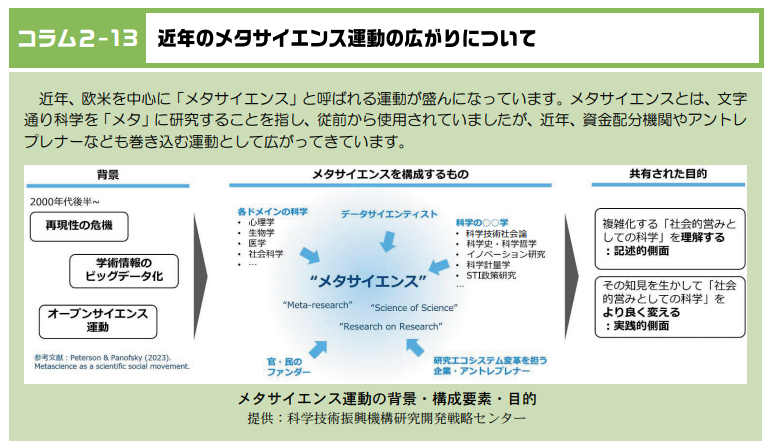

メタサイエンス運動の中心となってきたのが、米国で再現性の問題に率先して取り組んできた非営利組織Center for Open Science (COS)と、英国・欧州の公的・民間研究助成機関を中心に形成されたメタサイエンスのための研究機関Research on Research Institute (RoRI)である。この両者は2019年に国際会議メタサイエンス・カンファレンスを創設し、以降2年に1回のペースで開催している。筆者はこの運動に注目し、前回の2023年会議に参加して以来、日本での紹介に努めてきた。文部科学省の「科学技術・イノベーション白書」で取り上げられるなど、少しずつ認知が広がりつつある。

令和6年版 科学技術・イノベーション白書メタサイエンス運動は「令和6年版 科学技術・イノベーション白書」(文部科学省)にて紹介された。

なお、上述のように筆者は「今日的なメタサイエンスは『分野』ではなく『運動』である」というナラティブを紹介してきたが、今回のMetascience 2025ではナラティブが一歩アップデートされて、「メタサイエンスは分野ではなく、1)Discourse Coalitionであり、2)集合知の源泉なのだとされていた*1。

1)は日本語では「談話的連合」、要は科学に関する問題を言説化し、議論を行う集団という意味、2)は、多分野の結節点を作り出して集合知とする仕掛けとしてのメタサイエンス、という意味だろう。キャッチーではないが、より実態を捉える、納得感のある言い方になっていると感じる。

Metascience 2025 で見えたメタサイエンスの現在地

今年の会議は、ロンドン中心部のユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで3日間にわたり開催された。60カ国以上から800人が参加し、提出された500以上の発表演題は、多くを絞り込まざるを得なかったという。ここでは紙幅の都合上、特に印象に残った点を中心に報告したい。

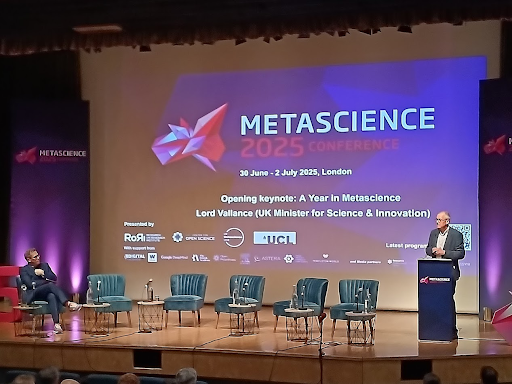

1. 英国政府の「実験」精神

まず、本会議で強く印象付けられたのは、英国政府のメタサイエンスに対する本気度だった。会議冒頭、英国のパトリック・ヴァランス科学担当大臣が登壇し、同国のメタサイエンスの取り組みを紹介した。英国の研究助成を担う英国研究・イノベーション機構(UKRI)は昨年、メタサイエンス研究への助成と、その知見を業務に直接活かすための「メタサイエンス・ユニット」を創設。同ユニットでは、助成金審査に新たなピアレビューの仕組みを導入してプロセスを3ヶ月短縮。また500万ポンドの予算でメタサイエンス研究を助成している。さらに、研究の新規性(novelty)を測る新指標を公募する「The Metascience Novelty Indicators Challenge」も発表された。

ヴァランス大臣は、これらの取り組みがすべて「実験」であることの重要性を強調した。既存のエビデンスを集めるだけでなく、リスクを取って実験し、うまくいくものを探す。この実験精神こそ、メタサイエンスに通底するものであり、政府機関以外にも大学、民間財団、出版社などが「新しい試み」とその結果を数多く報告していた。

また、ヴァランス大臣の後のパネルディスカッションには日本の総合科学技術・イノベーション会議で長らく常勤議員を務めた上山隆大氏が登壇し、過去10年の日本の科学政策におけるデータ活用の取り組みなどを紹介した。上山氏の参加は会議主催者の熱心な誘いにより実現したとのことであり、日本の取り組みへの高い関心を感じたと同時に、日本の科学政策の関係者がもう一段階、今般のメタサイエンスの運動に参画するようになるとよいと感じた。他国の取り組みを真似る必要はないが、各種の実験から相互に学ぶことは多いはずだ。

基調講演を行う英国のパトリック・ヴァランス科学担当大臣

2. 米国の科学の混乱を見つめるメタサイエンス

メタサイエンス以前の問題として、現在最も気にかかるのが、新政権下における米国の科学の状況だろう。科学政策の専門家であるキャシディ・スギモト氏(元SciSIPプログラムディレクター)は基調講演で、トランプ政権下で過去20年未曾有の科学費削減が行われ、あらゆる指標が「科学超大国」としての米国の凋落を示していることを、計量的なデータを用いて説得力をもって指摘した。

その上でスギモト氏は、過去数十年にわたる「科学の科学」研究の蓄積を念頭に、「足りないのはエビデンスではないのです」と語った。真の問題は、メタサイエンスの知見をいかにして「よりよい科学」に繋げていくかにある、と。メタサイエンスを国家間の競争(例:米国 vs 中国)の文脈で用いるのではなく、科学をグローバルなネットワークとして捉え直すべきだとスギモト氏は主張した。

他のセッションでも、メタサイエンスの「使い方」の前提となる「価値」をめぐる議論が頻繁に聞かれた。メタサイエンスの知見が研究者の意に反して政策決定者に都合よく利用される懸念。あるいは筆者が参加した少人数のグループディスカッションでは、若手の研究者から「巨大IT企業がAI科学のインフラを掌握する中で、メタサイエンスの知見が彼らのビジネスに利することが、科学全体にとって本当に望ましいのか、価値に立ち返って検討すべきだ」という声も聞かれた。多様なステークホルダーが集うからこそ、科学の未来を議論する難しさが垣間見えた。

3. 資金配分機関の改善・まったく新しい研究組織への挑戦

今回の会議では、UKRIのような公的機関に加え、ウェルカム・トラスト(英)やフォルクスワーゲン財団(独)、ゴードン & ベティ・ムーア財団(米)といった民間財団の存在感が際立っていた。これらは、それぞれ年間数百~数千億円の研究助成を行う民間財団であり、公的機関に劣らず大きな影響力を持つ。これらの資金配分機関(ファンダー)は、自ら実験や研究を行い、日々の業務改善にメタサイエンスの知見を活かす中心的なプレイヤーとなっている。ある欧州のファンダーは「なぜファンダー自身が研究をするのかと問われる。しかし、より良い研究助成のためには、私たち自身が知見を得る必要があるのだ」と語っていた。

一方で、こうした漸進的な改善だけでなく、全く新しい研究組織の創設を目指す、いわば破壊的なイノベーションを志向する動きも活発である。ARIA(英国先端研究発明庁) CEOのイアン・ガル氏(7月に交代)は、「今の科学は、真理探究と課題解決の両面で能力を発揮しきれていない」と述べ、有力な若手研究者のある種の「信念(Belief)」をもとに研究プログラムを構成していくARIAを、研究開発の新たな「モダリティ」(様式)として導入したことを紹介した。

米国の非営利組織Convergent Research、共同創業者・COOのアナスタシア・ガミック氏は、新たな研究組織の形態であるFRO(Focused Research Organization)について紹介した。FROは、ある野心的な研究ゴールに向けて、フルタイムのリーダーのもとで集中的に研究を行う組織であり、大学やスタートアップといった既存の組織では追求することが難しいタイプの研究の促進を狙う。ガミック氏は、「科学者はしばしば答えられそうなクエスチョンを掲げるが、本当に答えたいクエスチョンに挑むための組織がFROだ」と語った。Convergent Researchは、脳細胞の結合マップ(コネクトミクス)解明を目指すE11 Bioなど、いくつかのFROを設立しているほか、FROで取り組むべき科学の根本問題を列挙した「Gap Map」を作成している。ARIAやFROのような、既存の枠組みにとらわれないアプローチも、メタサイエンス運動の大きな特徴である。

FRO(Focused Research Organization)は、大企業、アカデミア、スタートアップではインセンティブの構造上挑みにくい研究テーマに取り組むための実験的な研究組織の形態である。(出典:https://www.convergentresearch.org/#learnMore)

おわりに:メタサイエンスの次の一歩

メタサイエンスは分野ではない——これはメタサイエンスを主導する人々が常に口にしてきたものだ。メタサイエンスは運動であり、集合知を生かす仕掛けである。だからこそ、いろいろな立場の人が入ってくることができる。その共通項となるのが、冒頭で述べた「私たちは、どうすればよりよく科学を営めるだろうか?」という問いへの関心だ。

筆者自身は、その答えを持ち合わせていない。一つの国際会議で議論しつくせるサイズの問いでもないだろう。しかし、「メタサイエンスに関心を持つこと」自体がそれに一歩近づくことではあると思う。本稿では触れられなかったが、今回も大きく取り上げられていたテーマの一つに「AIによる科学の変革」がある。科学発見のツールとしても、研究不正の道具としても、研究助成や政策にかかわるツールとしても、AIはあらゆる意味で科学を変えつつある。これは、「科学とは何か、どんな科学を私たちは求めているのか」に立ち戻るメタサイエンスの重要性を増す一つの大きな契機だろう。

実際、メタサイエンス・カンファレンスも、前回200人だった参加者が今回は3倍以上に増え、メタサイエンスという枠組みが確実に主流になりつつあると感じた*2。

日本からの参加者も前回の2名から今回は10名ほどに増え、登壇者やプログラム委員として関わる方もいた。日本でも昨年、有志の科学哲学者を中心とした「メタサイエンス研究会」や、計量分析に主眼を置く「Science of Science研究会」が立ち上がった。日本学術会議の「第7期科学技術・イノベーション基本計画に向けての提言」にも「将来の科学を見通すメタサイエンスに関する研究の強化」が盛り込まれた。もちろん、これまで日本にメタサイエンスがなかったわけではない。まずは国内で「科学をより良くすること」に関心を持つ人々や、これまでの知の蓄積を可視化することが重要だろう。そして「よりよい科学とは何か」を考える上では、科学哲学・科学史・科学技術社会論をはじめとする、伝統的な科学論からの、ときには批判的な視点も重要だろう。さらに、メタサイエンス的な「実験」を行うための資金面が、欧米のように大型の民間研究財団が少ない日本のメタサイエンスにとってはとりわけ課題になりそうだ。

会期中、オランダから来た若い研究者に、「日本のメタサイエンス・コミュニケーターになろうと思うんだ」と話したところ、「それはいいね!」と肩を押してくれた。会議では、政府機関や財団が緩やかに連携し情報交換を行う「メタサイエンス・アライアンス」の発足が発表された。これらすべては、交渉をして何かを決めるのではなく、知見を交換する場である。「科学をよりよく営みたい」という意図を共有した人々が——時に「良い科学」の意味を巡って意見を違えつつも——風通し良く議論する。そうした場ができつつあることを、ロンドンの3日間を通じて感じることができた。

謝辞

ここまでの会議を主宰されたJames Wilsdon先生を中心とする主催者に深く感謝します。日本でのメタサイエンス・コミュニケーション活動を継続する勇気をいただきました。また、事前の意見交換等をさせていただいたロンドン同行組みの皆様、メタサイエンス研究会の皆様、渡航費用の一部を援助をいただいたDeSci Tokyo(濱田太陽さん)に感謝します。今後、受託仕事の傍らのパートタイムにはなりますが、メタサイエンス・コミュニケーションの活動を展開してまいります。

関連リンク

- JST-CRDSコラム「第75回 メタサイエンスとは何か ~「営みとしての科学」を理解し、よりよく変えていく研究・実践の胎動~」https://www.jst.go.jp/crds/column/kaisetsu/column75.html …筆者が前職の同僚とともに参加した前回のメタサイエンス・カンファレンスの参加記録。

- Wilsdon, J., Brasil, A., Waltman, L., & Steyn, B. (2025). The past, present and future of UK metascience: supplementary data and analysis for ‘A Year in Metascience’. UK Metascience Unit. June 2025. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29210162.v1 …Metascience 2025の初日に、英国UKRI Metascience Unitの報告書の「付録」として公開された文献。歴史的な流れのなかでの位置づけも丁寧かつ、現在の概況もリッチで、「メタサイエンス」を捉えるうえで今後外せないナラティブを提供しており貴重。

- Curry & Wilsdon "Metascience’s challenge is to keep its big tent intact"…主宰者らによるMetascience 2025振り返り記事。メタサイエンスの眼目は「大きなテント」に集まることだと述べており、まさにその通りだと思う。

- メタサイエンス研究会

- Science of Science研究会

*1:Wilsdon, J., Brasil, A., Waltman, L., & Steyn, B. (2025). The past, present and future of UK metascience: supplementary data and analysis for ‘A Year in Metascience’. UK Metascience Unit. June 2025. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29210162.v1

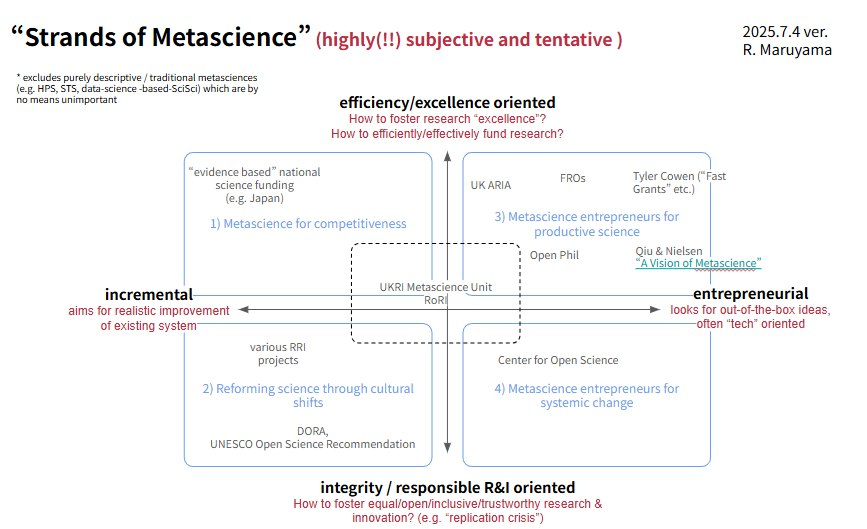

*2:一方で、メタサイエンスが主流化するにつれて、以前よりもやや現実路線にシフトした印象も受けた。私がメタサイエンスの最も魅力的な点だと感じるのは、Qiu & Nielsen(2022年)のエッセイ『A Vision of Metascience』で描かれたような、科学を根本から変革する起業家的・斬新なアイデアだが、今回、ムーブメントの「重心」が少し移動したように感じた(下図参照)。

また、AIが科学をどのように変革し得るかについて、単なる段階的導入にとどまらない、真正面からの大胆な議論をもっと見たかったという思いも残った。これは、ロンドンでもご一緒した、高木志郎さんとこの間議論してきたテーマでもある。